Oleh: Rafi Ahmad Firmansyah

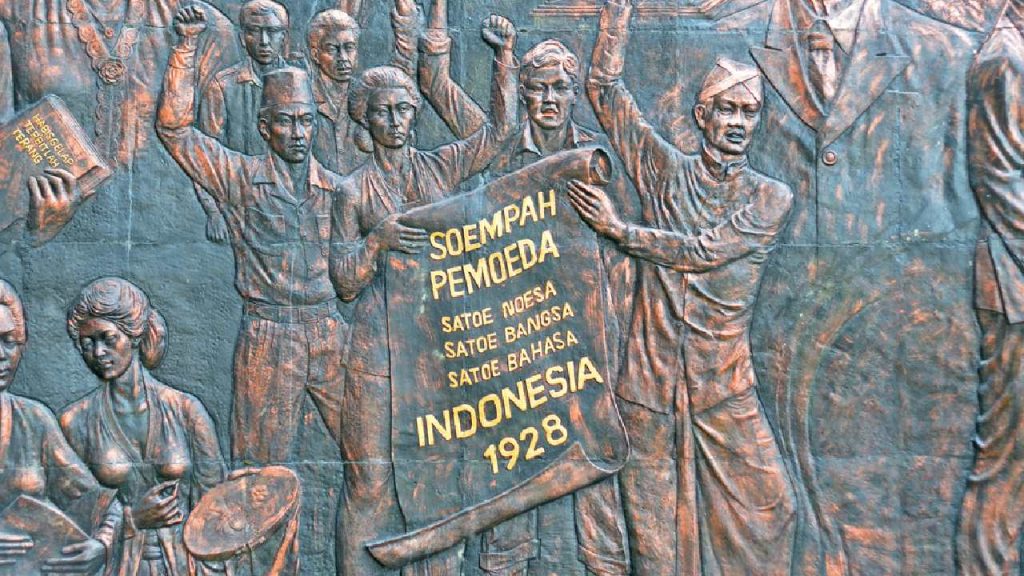

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bukan sekadar artefak sejarah atau seremonial tahunan penuh slogan. Ia adalah manifesto ideologis yang menegaskan arah bangsa: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Tiga kalimat sederhana itu menjadi benteng ideologi yang menyatukan keberagaman Indonesia, bahkan sebelum negara ini lahir secara formal. Namun hari ini, ketika bangsa justru membutuhkan orientasi yang tegas di tengah serbuan identitas sempit, Sumpah Pemuda kerap dipinggirkan menjadi jargon klise tanpa daya gigit pada realitas sosial-politik kontemporer.

Ironisnya, sumpah yang dahulu lahir untuk meruntuhkan sekat feodalisme dan identitas kedaerahan, kini justru tampak berjarak dengan kondisi kebangsaan. Media sosial, sebagai ruang publik baru, menjadi arena paling brutal dalam merusak nilai persatuan. Perdebatan dangkal, cyberbullying, ujaran kebencian berbasis suku, agama, dan ras, serta konten provokatif yang sengaja didesain untuk adu domba beredar masif.

Studi kasus perdebatan politik di platform X (Twitter) dan TikTok misalnya, menunjukkan bagaimana isu nasional selalu ditarik ke kotak identitas SARA. Isu kecil bisa dilabeli “anti-Islam”, “anti-Jawa”, “anti-Papua”, atau “anti-syariat,” lalu menyulut pertikaian antar warganet. Di sini, algoritma dan fanatisme geng digital bersatu menciptakan ekosistem kebencian, yang secara langsung menampar nilai Sumpah Pemuda tentang satu bangsa yang semestinya berjalan di atas akal sehat, bukan amarah kolektif yang dungu.

Lebih parah lagi, elite politik sendiri turut memperkeruh keadaan. Politik identitas sengaja dipelihara karena ia menguntungkan secara elektoral. Mereka memainkan sentimen kesukuan, agama, dan mayoritas–minoritas demi suara, seolah persatuan hanya poster murahan saat kampanye. Persatuan menjadi komoditas, bukan komitmen. Dalam konteks ini, Sumpah Pemuda bukan hanya diabaikan, tetapi dikhianati. Bagaimana mungkin ideologi bangsa bertahan, jika aktor-aktor politik justru menjadikan bangsa sendiri sebagai pasar kebencian?

Selain itu, derasnya infiltrasi ideologi transnasional, baik kiri, kanan, sektarian, maupun populis, membuat benteng ideologi bangsa semakin rapuh. Ada kelompok yang memimpikan bentuk negara baru di luar konsensus Pancasila. Ada pula yang lewat narasi agama atau etnonasionalisme, ingin memisahkan diri. Fenomena ini menunjukkan satu hal: tanpa kesadaran ideologis, bangsa mudah menjadi mangsa. Sumpah Pemuda menegaskan imagined community Indonesia melampaui garis suku dan iman. Namun tanpa perlawanan epistemik, narasi itu bisa mati pelan-pelan.

Sebenarnya, celah utamanya bukan pada nilai Sumpah Pemuda, melainkan pada gap praksis. Kita menghafalnya, tetapi tidak menghidupkannya. Negara lalai menghadirkan pendidikan ideologi yang relevan dengan konteks digital. Anak muda dijejali hafalan, bukan kemampuan literasi kritis untuk melawan hoaks, propaganda, dan politik pecah-belah. Kita lupa bahwa ideologi bangsa hanya bisa bertahan jika dipertahankan, bukan sekadar diperingati.

Karena itu, Indonesia membutuhkan re-aktualisasi Sumpah Pemuda—bukan sebagai teks mati, melainkan sebagai pedoman tindakan. Persatuan di era digital menuntut kontrol algoritma, pendidikan literasi media, ketegasan hukum terhadap produsen kebencian, serta keberanian elite untuk berhenti menjual politik identitas. Jika negara ingin Sumpah Pemuda kembali menjadi benteng ideologi, maka ia harus memulihkannya ke fungsi awal: sebagai alat melawan fragmentasi, bukan sekadar nostalgia sejarah.

Akhirnya, Sumpah Pemuda adalah alarm moral bahwa Indonesia hanya bisa berdiri jika kita menolak tercerai oleh identitas, baik oleh propaganda asing, kepentingan elite, maupun kebodohan digital yang kita ciptakan sendiri. Jika persatuan kembali menjadi fondasi, dan bukan komoditas, barulah Sumpah Pemuda tidak sia-sia sebagai benteng ideologi bangsa.